|

|

|

|

|

|

|

|

Gäste |

CDs |

Fäden |

Bücher |

Neu |

Spiele |

von Arthur Kopf

Marie

malt eine Apfelsine in gelben und roten Farben, die sich in

leuchtendes Orange mischen. Grossvater, warum nennen wir

Apfelsinen auch Orangen, wo wachsen die Orangen, was ist eine

Blutorange? Marie, das sind kluge Fragen, antwortet der

Grossvater, und er ist sicher, dass viele Leute dies nicht

wissen.

Marie

malt eine Apfelsine in gelben und roten Farben, die sich in

leuchtendes Orange mischen. Grossvater, warum nennen wir

Apfelsinen auch Orangen, wo wachsen die Orangen, was ist eine

Blutorange? Marie, das sind kluge Fragen, antwortet der

Grossvater, und er ist sicher, dass viele Leute dies nicht

wissen.

Orangen sieht man überall: Nabelorangen, Blutorangen, bittere Apfelsinen, die auch Pomeranzen heissen, Saftorangen, die ihnen verwandten Clementinen und Mandarinen in vielen Varianten. Apfelsinensaft, Orangenmarmelade, Orangenduft und viele andere Produkte werden erst durch Orangenfrüchte zur besonderen Delikatesse.

Orangen sind oft

mit einem kleinen, bunten Aufkleber versehen, nicht grösser

als eine halbe Briefmarke, auf dem neben einem Phantasienamen

auch manchmal Herkunftsländer wie Spanien, Italien,

Griechenland, Israel (Jaffa), Marokko, Südafrika (Outspan),

Brasilien, Kalifornien und Florida in den USA, Simbabwe in

Südost Afrika angegeben sind. Sie wachsen auch in China,

Indien, Australien und Mexiko. Dies sind alles Länder mit

Gebieten tropischer oder subtropischer Klimazonen ohne lange

Regenperioden. Die vielen Anbaugebiete der Orangen, von denen es

über 400 verschiedene Sorten geben soll, liegen alle etwa

zwischen dem 40sten und 25sten Breitenkreis nördlich und

südlich des Aequators und ziehen sich wie eine

Gürtelzone um den Globus.

Orangen sind oft

mit einem kleinen, bunten Aufkleber versehen, nicht grösser

als eine halbe Briefmarke, auf dem neben einem Phantasienamen

auch manchmal Herkunftsländer wie Spanien, Italien,

Griechenland, Israel (Jaffa), Marokko, Südafrika (Outspan),

Brasilien, Kalifornien und Florida in den USA, Simbabwe in

Südost Afrika angegeben sind. Sie wachsen auch in China,

Indien, Australien und Mexiko. Dies sind alles Länder mit

Gebieten tropischer oder subtropischer Klimazonen ohne lange

Regenperioden. Die vielen Anbaugebiete der Orangen, von denen es

über 400 verschiedene Sorten geben soll, liegen alle etwa

zwischen dem 40sten und 25sten Breitenkreis nördlich und

südlich des Aequators und ziehen sich wie eine

Gürtelzone um den Globus.

Orangen zählen zu den

Südfrüchten.Orangenbäume verlangen für eine

gute Ernte warmen Sonnenschein von über 30 °C

während vieler Monate, brauchen dauernd genügend Wasser

und gedeihen am besten auf lockeren Böden mit erhöhtem

Kalk und Stickstoffgehalt. Orangenbäume gehören zur

Familie der Zitruspflanzen, sie wachsen als kleine Bäume bis

zu 10 m Höhe, zeichnen sich durch hartes und dauerhaftes

Holz aus. Seine dunkelgrünen, länglichen Blätter

behält der Orangenbaum das ganze Jahr. Blätter und

Blüten enthalten kleine Oeldrüsen, von denen ein

aromatischer Geschmack und der besonderen Duft eines

blühenden Orangenbaumes stammen. Orangenbäume

können hundert Jahre alt werden und tragen dann immer noch

ihre Früchte. Im Garten des Alcazars von Sevilla steht ein

600 Jahre alter Orangenbaum, den die Mauren gepflanzt haben

sollen, bevor sie aus diesem Teil Andalusiens vertrieben wurden.

Orangenbäume der Mittelmeerländer blühen in den

Monaten März bis Mai. Die vielen, kleinen Blüten aus 5

weissen Kelchblättern und über 20

röhrenförmigen Staubblättern im Inneren verbreiten

einen süsslichen, aromatischen Duft, der aus dem

Blütennektar stammt. Der von Bienen bestäubte

Blütendiskus bildet dann einen grünen Fruchtknoten, aus

dem nach 7 bis 8 Monaten die Frucht der Orange wächst und

schliesslich reift. Die Orangen Südeuropas werden in den

Wintermonaten Dezember bis Anfang März geerntet. Frost

schadet den Orangen. Eine kurze Kälteperiode mit Frost kann

die gesamte Ernte vernichten. Dann faulen die Orangen und fallen

vom Baum.

Ein Baum trägt je nach Grösse und Alter 100 bis 200 kg Orangen, steht auf einer Fläche von 6 x6 m Grösse und soll über das ganze Jahr gerechnet 300 Liter Wasser je kg geernteter Orangen benötigen. Das sind für einen Baum etwa 3000 Eimer Wasser je 15 Liter Inhalt, die meistens vom nur seltenen Regen und in der Hauptmenge aus künstlicher Bewässerung stammen. Orangen sind anfällig gegen Infektionen durch Insekten und zeigen nicht selten typische Krankheiten. Tristeza ist der Name für den trostlosesten Zustand, wenn der Baum seine Blätter verliert und nach kurzer Zeit verdorrt. Um 1910 wurde in Südspanien durch den Citrus-Tristezavirus unzählige Orangenbäume vernichtet.

Pflanzungen junger Orangenbäume dürfen daher heute nur aus geprüften, artverwandten Wurzeln der "Carizzo Citrange" bestehen, auf die dann Triebe der unterschiedlichen Orangensorten gepfropft werden. Orangen anzubauen und zu ernten, verlangt einen guten Landwirt, Glück des Tüchtigen und sehr viel Arbeit.

|

|

|

| Citrus sinensis. Washington Navelorange vom Ufer des Guadalquivirs im sonnigen Andalusien. Geklonte Wurzel der "Carrizo Citrange" mit aufgepfropftem Trieb für einen Orangenbaum mit Saftapfelsinen der Sorte Salustiana. | |

Weltweit sollen jährlich etwa 50 Millionen Tonnen Orangen geerntet werden, davon fast 40 % in Brasilien und 16 % in den USA. Auf Spanien entfallen nur 2,5 Mio t pro Jahr, das sind noch keine 5 %. Nicht eingerechnet ist Spaniens Ernte von 1,5 Millionen Tonnen Mandarinen. Das war nicht immer so. Der Anbau von Orangen hat sich in den vergangenen 50 Jahren in der Welt um das fünffache erhöht. Nicht nur wegen des verführerischen Geschmacks der Orange wird diese vom Konsumenten begehrt, auch die medizinischen Erkenntnisse, dass der hohe Gehalt an Vitamin C (Ascorbinsäure C6H8O6), Enzymen und Fruchtzucker Wohlbefinden und Gesundheit fördern, haben wesentlich dazu beigetragen.

Orangen werden heute industriell verarbeitet, in Fabriken zu Saftkonzentraten gepresst, mit Vitaminen sowie Zusatzstoffen angereichert und zur Herstellung von Orangeaden grosser Getränkekonzerne, zu Orangensäften mit zahllosen Markennamen wie Valensina, Granini, Hohes C, Florida Premium, Naranja del Rocio und anderen Produkten genutzt. Ob vor dem Pressen die Schale entfernt wird (Orangen werden auf der Plantage mit Insektengift bespritzt), wird nirgends angegeben. Die Rezeptur der berühmten, britischen "Orange Marmalade" baut auf der Bitterorange auf und setzt hierfür sowohl das Fruchtfleisch als auch die Schale ein.

Orangenfrüchte für den Export werden auf der Schale durch Phenole und Benanzole konserviert, oft noch grün geerntet und nachträglich künstlich zur orangeroten Farbe verändert, um die weiten Wege und Lagerzeiten zu überbrücken, bis der Verbraucher seine Orangen für 3 bis 5 urch Wachs künstlich zum glänzen gebracht und oft in buntes Seidenpapier verpackt endlich kaufen kann. Der Verbraucher erfährt, wenn er das Etikett genau liest, dass die Schale nicht zum Verzehr bestimmt ist.

|

|

Eine Plantage im spanischen Andalusien erhält meistens nicht mehr als 25 Pfennige je kg Orangen, und das sind zum Beispiel, je nach Stückgewicht, drei bis fünf Stück saftige, süsse, orangerote Valencia Nabelapfelsinen, die dort ganz anders schmecken als die vom Supermarkt hier zu Hause. So ist das eben.

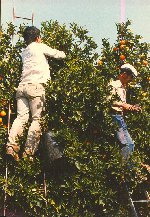

Die

Orangenernte ist mühsame Arbeit. Ein geübter

Pflücker kann in einer Stunde bis zu 100 kg Früchte vom

Baum trennen, bei den grossen Navel-Orangen sind es noch mehr. Er

sortiert sie nach Lagen in kleinen Behältern, die dann etwa

20 kg Orangen enthalten. Die "goldenen Aepfel" werden

dann gewaschen und sortiert, herausgeputzt und verschönert,

damit der Appetit besonders angeregt wird, oder sie enden in

einer der grossen Saftpressen.

Die

Orangenernte ist mühsame Arbeit. Ein geübter

Pflücker kann in einer Stunde bis zu 100 kg Früchte vom

Baum trennen, bei den grossen Navel-Orangen sind es noch mehr. Er

sortiert sie nach Lagen in kleinen Behältern, die dann etwa

20 kg Orangen enthalten. Die "goldenen Aepfel" werden

dann gewaschen und sortiert, herausgeputzt und verschönert,

damit der Appetit besonders angeregt wird, oder sie enden in

einer der grossen Saftpressen.

Durch Kreuzungen und Mutationen der Orangenpflanze sind zahlreiche, verschiedene Sorten Orangen entstanden, die als Bastarde kommerziell genutzt werden. Die Früchte sind kugelförmig bis leicht oval und deren Grösse liegt zwischen 5 bis 12 cm Durchmesser, der Saftanteil liegt bei 55% des Fruchtgewichtes. Schale und Fruchtfleisch sind von orangener Farbe, die von Klimaeinflüssen und Sorte abhängig ist. Erst die Kälte der ersten Winternächte löst die orangerote Färbung aus. Die rote Färbung in den Blutorangen (Sanguinas, um 1850 in Sizilien aus einem Stamm aus China gezogen) entsteht durch Anthocyanin in den Pigmenten des Fruchtfleisches. In der Hauptmenge werden heute weltweit Rundorangen (Saftapfelsinen) und Navel-Orangen angebaut. Navel-Orangen sind Zwillingsfrüchte, im oberen Teil der Frucht bildet sich ein kleinerer, zweiter Kegel von Fruchtsegmenten. Für den Südfrüchtehandel gibt es anschauliche Plakattafeln, auf denen die verschiedensten Orangensorten aus aller Welt lehrreich dargestellt sind.

|

|

Verbreitete Sorten von links nach rechts: Washington Navel mit dicker Schale bis 400g/Stück Navel Valencia Late. Valencia common - Salustina mit dünner Schale, Saftorange. Sanguina, Blutorange aus Sizilien |

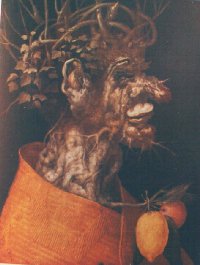

Wie

für alle Wissensgebiete findet man eine Fülle von

Informationen, wenn die systematische Suche beginnt. In

botanischen und landwirtschaftlichen Lehrbüchern, in

Zeitungsmeldungen, im Internet, auch bei den schönen

Künsten und der Geschichtsschreibung hat die Orange ihren

Platz. Sergej Prokofjew komponiert die Musik "Die Liebe zu

den drei Orangen". Henry Miller gibt einem Buch den Titel

"Die Orangen des Hieronymus Bosch". Die Stadt Ivrea im

italienischen Piemont feiert den Karneval in Kostümen des

Mittelalters mit einer Orangenschlacht zur Erinnerung an eine

schöne Müllerin, die einen Adligen geköpft hatte,

der auf "das Recht der ersten Nacht" nicht verzichten

wollte. Auf Bildern alter Meister findet man mitunter Orangen in

der Hand von schönen Damen oder selten in der Fruchtschale

eines Stillebens. Für den Habsburger Kaiser Rudolf II malt

Guiseppe Arcimboldi in Prag um 1580 eine merkwürdige

Allegorie des Winters. Der Kopf ist aus erdfarbenen Wurzeln

komponiert, aus dem Hals wächst ein Citruszweig mit einer

Orange und einer Zitrone. Arcimboldi wusste wohl, dass Orangen im

Winter erst reif werden.

Wie

für alle Wissensgebiete findet man eine Fülle von

Informationen, wenn die systematische Suche beginnt. In

botanischen und landwirtschaftlichen Lehrbüchern, in

Zeitungsmeldungen, im Internet, auch bei den schönen

Künsten und der Geschichtsschreibung hat die Orange ihren

Platz. Sergej Prokofjew komponiert die Musik "Die Liebe zu

den drei Orangen". Henry Miller gibt einem Buch den Titel

"Die Orangen des Hieronymus Bosch". Die Stadt Ivrea im

italienischen Piemont feiert den Karneval in Kostümen des

Mittelalters mit einer Orangenschlacht zur Erinnerung an eine

schöne Müllerin, die einen Adligen geköpft hatte,

der auf "das Recht der ersten Nacht" nicht verzichten

wollte. Auf Bildern alter Meister findet man mitunter Orangen in

der Hand von schönen Damen oder selten in der Fruchtschale

eines Stillebens. Für den Habsburger Kaiser Rudolf II malt

Guiseppe Arcimboldi in Prag um 1580 eine merkwürdige

Allegorie des Winters. Der Kopf ist aus erdfarbenen Wurzeln

komponiert, aus dem Hals wächst ein Citruszweig mit einer

Orange und einer Zitrone. Arcimboldi wusste wohl, dass Orangen im

Winter erst reif werden.

Der Orangenbaum und seine Früchte haben eine wechselvolle

Geschichte. Der prähistorische Ursprung des wild wachsenden

Orangenbaumes und seiner botanischen Rutaceas Verwandten aus der

Citrus Familie liegt in den tropischen Zonen Chinas, Burmas und

Indiens. Orangenfrüchte sollen in China schon 2'000 Jahre

vor Christus bekannt gewesen sein. In den Gärten der

Semiramis des alten Babylons sind Orangen etwa 800 vor Christus

durch erhaltene Relieffiguren bezeugt. Ebenso wie die Mandarine

gehörte die Orange zu den begehrten Früchten, die nur

dem Kaiser, Kalifen und den höchsten Beamten zustanden.

Orangenbäume wuchsen im frühen Aegypten und Persien.

Alexander der Grosse lernte die Orangen auf seinen Feldzügen

nach Asien kennen. In Rom, Pompeji und Sizilien schmückten

kleine Orangenbäume Hallen und Gärten.

Im frühen Europa wurden die kleinen Bäume mit den winzigen rotgelben Beerenfrüchten bald vergessen. Nach alten Quellen soll um 1270 ein spanisches Schiff in Portsmouth "pomas de orenge" an Bord gehabt haben, von denen der britische Hof für König Eduard 12 Stück gekauft hat. In Köln ist in einer Schrift des Gelehrten Albertus Magnus "Liber de vegetalibus" um 1250 eine bittere Orangenfrucht mit dem Namen "Arangus" beschrieben. Hierbei muss es sich um die bittere Orange "Citrus aurantium" gehandelt haben, die Kreuzritter bei den Arabern kennenlernten. Aus dem persischen Namen "naräng" und der arabischen Bezeichnung "narandsch" für die bittere Apfelsine wurde der italienische Name "arancia" und die spanische Bezeichnung "naranja".

Die süsse Orange "Citrus sinensis" aus Indien wird in Europa erst im 14.Jahrhunder als exotische Delikatesse bekannt, dann wieder vergessen. Im 16. Jahrhundert brachten Portugiesen Orangen aus China nach Europa, wovon sich der heute in vielen Sprachen noch gebräuchliche Name "portogallo" für die süsse Orange ableitet. Niederländer mit ihren weltweiten Seefahrern transportierten um 1700 ganze Orangenbäume und deren süsse Früchte erneut nach Europa. Sinaasappel (Äpfel aus China) nannten sie die seltenen Früchte, woraus dann das deutsche Wort Apfelsine wurde. In romanischen Sprachen bürgert sich die Bezeichnung " pomme d'orange ", der Apfel mit der goldgelben Farbe ein. Erst im ausgehenden 18. Jahrhundert verkürzt sich der Name auf die heute gebräuchlichste Bezeichnung : Die Orange.

Seit dem 16. Jahrhundert wird an deutschen Fürstenhöfen und in Frankreich der Versuch wieder begonnen, zur Ergötzung der Hofadeligen und Herrscher die Orangenpflanze zu kultivieren. Ein bis zu 1,5 Metern hoher Pomeranzenbaum (poma aurantia) mit kleinen Bitterorangen wird in tragbaren Kübeln gepflegt und im warmen Sommer als Gartenschmuck eingesetzt. Für die kalten Wintermonate sind beheizbare Räume erforderlich, um die kälteempfindliche Pflanze zu schützen. Hieraus entwickelt sich in der Barock- und Renaissancezeit die in viele Schlossarchitekturen integrierte Orangerie. Berühmte Orangerien, die neben Citruspflanzen auch Oleander, Hibiskus und Jasmin beherrbergten, waren Blickpunkte der Gartenarchitekturen in Versailles, Sanssouci und anderen Schlössern.

In Goethes Gedicht "Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn, im dunklen Laub die Goldorangen glühn?" wird der Zauber wach, der mit dieser Pflanze verbunden wird. Eines der schönsten Bücher zur Geschichte und Kultur der Orangen ist unter dem Titel "Die goldenen Äpfel" vom Botanischen Museum Berlin-Dahlem 1996 herausgegeben worden, in dem viele Informationen über alte Bücher zu Zitrusfrüchten, zur Architektur der Orangerien und zum antiken Mythos der Orangen dargestellt sind.

|

Besuchen Sie uns: |

|

|

|

Copyright © 1996-99 Gebrüder Grimm GmbH -- PageDesign by BigEasy |

||